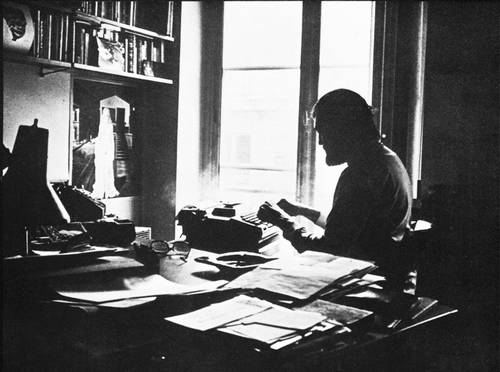

Casi lo puedo ver, con su altura desmesurada, sus ojos anormalmente separados - rasgo que, diría, heredaría de su abuelo materno-, sus manos de pianista que escogieron un piano más pequeño, más cuadrado, que se llamó Olivetti LETTERA, que con no pocas teclas, emitió tres notas tan solo - el timbre del margen, la tecla que baja, la cinta que corre.

Decía que casi lo puedo ver, solo, en su dormitorio, con poco más de nueve años, rozando con los dedos los pasillos que huelen a Verne, que duelen a Poe, refugiado en la soledad de una casa de fantasmas - fantasmas como bien pudo serlo su padre, que no todos los fantasmas han muerto alguna vez. Y entonces Banfield, y entonces la Escuela Normal, y entonces el maestro, solo, tan solo. Tal vez no sea 'solo' la palabra, sino solitario. Solitario, sí. Solitario hasta que llegó a París y descubrió al prójimo. Como yo, descubrí al prójimo en su ausencia, por su ausencia. Al prójimo lejano, al prójimo que está lejos, al que a veces cada uno de nosotros preferimos tenerlo detrás de la puerta de un cuarto, al que arrojamos palabras que son ficción, y quimeras y enfados, sin certeza ni verdad ni intención. La dificultad de la distancia siempre, la ayuda siempre asumida, inadvertida, que caminaba a nuestras espaldas. A veces halagábamos la soledad. Claro que un día tomamos el avión, tan sólo tú, la maleta, y adviertes, entonces adviertes que malentendiste, que no quisiste entender el significado de la soledad, y entonces te giras y compruebas que no está ya la sombra, la ayuda asumida, el receptor sin reproches de tus palabras, meramente las palabras de un sordomudo, y ya no es sólo la distancia el gran muro, el impedimento, sino que existe otro muro, un muro infranqueable, que es el tiempo. Porque ya solo resta dejar las horas pasar, pero el tiempo y el frío, y a veces se siente, en el metro, siempre en el metro, no se sabe bien por qué. Pero en alguna librería hay unos libros, un piano que suena virgen, que suena inocente, y lo escucho y entonces tal vez esas horas no sean tan infranqueables, sino simplemente horas, y hay que comprenderlo, y hay que dejarlas estar.

Llega a París y está solo, y París es tan distante, París es tan distinta a París estando solo, y es entonces cuando Julio descubre al prójimo - no recuerdo exactamente cuándo lo explicaba, dónde lo explicaba. Entonces cuando su literatura deja de ser Bestiario para ser en cambio "El perseguidor", y Charlie Parker, y Gregorovius, Rocamadour. Entonces que busca, que necesita de las personas, es así como descubre al prójimo - en la soledad -, el paradójico juego, la cómica antítesis. Aún recuerdo, ya hace años, cuando Melville me contaba que "no hay cualidad en este mundo que no lo sea meramente por contraste":

Es así, ya lo dije, es así como descubre al prójimo. En la soledad, pero en la soledad de veras. La que te cala los huesos, la que te empapa hasta el alma, y entonces hay necesidad de agarrar los dos extremos, de retorcer, de exprimir, de dejar caer el agua, porque esa es la soledad, y ahora se siente más, ahora que se está calado y empieza a hacer frío y sopla el viento.